L’image, les mots…

La chose vue dans l’objectif est toujours un étonnement.

Le mental a pris la décision d’arrêter cela qui capte le regard, d’enregistrer cette empreinte, ce détail pariétal, ce fragment de paysage.

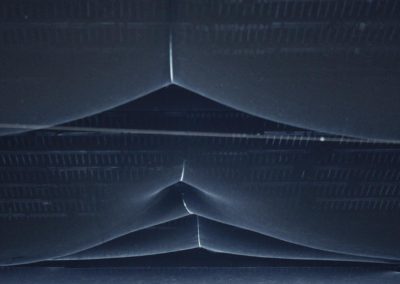

L’objectif cadre une forme englobant des masses, des lignes, des fuites, des motifs ; joue sur la netteté, le flou, le proche et le lointain. Il est l’instrument d’un patient travail de l’œil, d’une longue macération mentale, et lorsque l’esprit est disponible pour réaliser le geste qui fixera la forme, tout se passe dans le regard réduit à l’étendue cernée par l’objectif (que l’on pourrait tout autant nommer « le subjectif »). Cette clôture est l’espace contraint de l’œil qui s’ouvre au mutisme énigmatique de la chose vue ; la part du visible ramenée de son silence se trouvant impulsée dans le geste.

Le geste retient sa respiration, et une simple, décisive, pression du doigt devient l’accomplissement du corps entier par le regard en ce très bref instant où la mémoire est vide. Le regard a été revisité par la trame du souvenir ; une forme rejoint derrière les yeux un fond archaïque d’images indistinctes et non conscientes – une élémentaire, primitive tessiture du visible ensauvagée dans sa minérale, végétale, animale nature, où se perçoit l’étrangeté de notre plus fragile et profonde humanité.

Un détail émerge des surfaces pour témoigner d’une harmonie cachée. Comme si une image se détachait soudain, dans un élan de la vision intériorisée, pour venir à la rencontre d’un paysage symbolique qui serait bien antérieur à celui qui nous fait face…

Le geste photographique nous apprend à mieux voir, et revoir. Apparaissent alors, comme autant d’exorcismes ou de traces revenues, formes et figures de l’intérieur regard ; la vision, ainsi réinventée par l’imaginative matière mémorielle, étant le vecteur entre ce qui a répondu du paysage et de notre corps (Ce jeu de relations subtiles n’étant pas sans rappeler la notion chinoise de “sentiment-paysage”).

On n’en a jamais fini de commencer, recommencer, de relancer l’impression du même geste qui se rappelle. L’œil a recueilli un fragment du réel, distingué cette image parmi d’autres possibles – chaque image étant unique et détachée de tout.

Dans la photographie rapprochée, l’effacement des références du paysage se métamorphose en micro-visions ouvrant sur une infinité de “ figures ” ou “ paysages ” recomposés et redimensionnés. Le regard retrouve le monde à travers le prisme des éléments qui colorent le réel avec les nuances du visible antérieur à toute histoire – traduction, comme à corps perdu, d’une plongée émotionnelle inouïe, de pulsations semblant revenir d’un fond mythique, provenir d’époques et d’ailleurs immémoriaux réactualisés.

L’imaginaire va droit au cœur de la matière remodelée par les yeux – le “ réel ” étant le tissu d’un rêve.

L’image reçue est, dans l’instant, signe d’une apparition et d’une disparition ; l’attente est silencieuse, le désir en suspens, jusqu’au geste délivrant une forme en devenir. Le fond de mémoire, creusé jusqu’à la surface où le visible se retire en lui-même, révèle une expression originale du vivant rapportée par le geste. Il y a dans ce geste toute la force, le poids, la gravité d’un arrachement, et aussi la jubilation d’une conscience qui fait que la solitude de l’arpenteur photographe ne se trouve plus divisée, jaugeant le monde matériel et humain à l’aune de la compassion, du pardon et du vouloir partager.

Parfois, l’image révélée diffère de la chose que l’on avait cru voir, et l’on passe de l’étonnement à la très grande surprise. D’autres fois, on croit qu’il ne s’est rien passé, mais une image insolite, qui n’était pas attendue, émerge du chaos pour notre plus grande joie.

Le geste, préparé par la marche qui aide à faire le vide, connaît déjà ce que l’œil ne sait pas encore – ici, à cet instant, un événement minuscule va advenir, et en un sens, le photographe intuitif et expérimenté se voit dépris du geste de son œil.

Le geste sûr n’a pas de tempo précis. Il peut être très lent (lors de la mise au point, du cadrage, de la décision du regard) ou très rapide. Il est, à un instant donné, le flash de l’impensé, de ce qui avait déjà été mémorisé à notre insu.

Au fond des images, comme dans un sillage de la lumière, un reste s’est donc déposé pour offrir à tous les regards une trace de la présence du monde, et ce spectre irisé de la mémoire est ce que rapporte le geste initial – le geste qui résume, qui nous résume.

Si l’image se suffit à elle-même, n’a cure des noms qui désignent le monde, si elle se tient hors du langage, tirant sa force et son signal du silence apparent des choses, alors que peuvent dire les mots pour en parler ?

Les mots ne peuvent que tenter de déchiffrer ce qui fait signe des images, désigner l’aura émanant des choses qui nous ont fait lever les yeux, tracer un cercle rhétorique autour de leur silence, en laisser entendre une vague tonalité, sans pouvoir jamais l’atteindre. Au risque d’une nébuleuse approximation, de la glose bavarde, ou du brouillage.

Tâtonnant autour du sens, ils tentent de jeter leur pâle lumière sur le vide – ou l’espace entre les choses – qui fonde le regard ; ils ne peuvent qu’avancer des hypothèses sur les images, ne projeter qu’une lueur incertaine autour de leur énigme.

L’image est un condensé d’espace mémorisé. Si elle possède sa propre histoire et sa singularité narrative, c’est à la matière verbale d’assurer la narration d’images (qui se passent très bien de titrage et commentaire), de relier par les moyens de sa propre imagerie une suite d’instants dont les variations de l’œil photographique ont modulé le cheminement du geste toujours premier, remémoré.

Les mots ne peuvent proposer qu’une lecture interprétative et traversière des multiples étapes et états d’une expérience unique, difficilement reproductible. Ils ont vocation de retracer la genèse de fugues intuitives en écho d’une forte nécessité intérieure et de notes improvisées du hasard.

Les mots essaient de recueillir, dans une quête aventureuse, les traces d’un réel voilé ou fuyant, exprimant un fort sentiment de ce qui, au moment précis, est bel et bien advenu au regard. Et le photographe, le poète, sait que toute tentative de re-présenter la présence (qui ne doit jamais être tenue pour vraie, ni pour une fantasmagorie, une illusion) ne peut que s’accorder à… une absence. Cette sorte de vide ou d’état vacant est une intimité de l’être et des choses touchée, qui se dérobe aussitôt à nos yeux avec une sorte de grâce pudique, ou de politesse du monde. Toute la difficulté étant de savoir mesurer et rythmer, depuis cette présence/absence, la juste distance entre soi et soi, entre soi et le monde.

On ne saura jamais exactement déterminer quel est le prétexte qui a poussé le photographe à relater par l’écrit son expérience, ou l’excuse pour l’écrivain qui a ressenti, comme s’il fallait combler un manque ou faire parler l’absence, l’urgence étonnamment patiente d’accumuler des images qui parleraient toutes seules.

Écrire le propos des images est essayer de décrypter des signes et empreintes abandonnés sur un parcours vagabond – une remémoration par les mots de choses vues et écoutées, tout juste sorties du sommeil des apparences, et qui se tiennent déjà dans l’oubli.

La base sous-marine de Saint-Nazaire

Un étrange patrimoine entre mémoire et devenir

Bernard Neau (texte inédit–extrait)