Sur le toit-terrasse

Quelque chose de terrible demeure sur le toit-terrasse où les fantômes des murs ne parviennent pas à s’arracher à leurs cicatrices.

C’est un paysage d’enfermement et de mauvais labyrinthe.

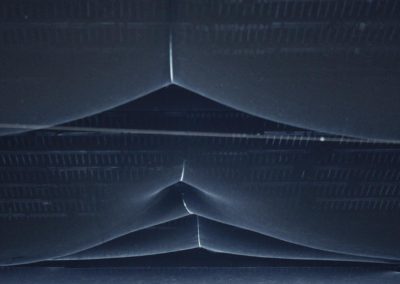

On est contraint de baisser la tête sous le joug répété de voûtes basses, de se plier encore pour passer sous la résille de gigantesques poutres.

Tout autour, canalisant le passage vers des zones barrées, les murs semblent avoir été érigés pour les fusillés. Ils portent l’écho de cris. On peut imaginer entendre là, sur les taches murales, parmi les lézardes noires, une immense clameur de désespérés, de condamnés – entrevoir dans ces lamentations comme des âmes errantes qui rechercheraient leur ombre.

Les murs sont ternes, lacérés, fissurés, semblant ne tenir debout que par des joints de bitume, des pansements d’aluminium.

Avec les zones de pénombre, leurs tavelures brunes, le suintement moussu, les lichens gris en floraisons sèches, les larmes de salpêtre figées sur les parties noircies, ils forment des figures tristes hallucinées, s’affaissent et ondulent sous le poids de leur mémoire, ou des remords. Et ils regardent passer les nuages en laissant, entre leurs épis métalliques, s’échapper quelques plantes maigres esseulées…

Des blocs de ciment sont alignés comme autant de tombes, de stalags. Il faut franchir les barrières et s’aventurer dans ce semblant de mémorial. Le quadrillage de béton y est concentrationnaire, la vue cloisonnée. Portes basses, couloirs vers nulle part. Restes de rails rouillés, réseau de ferraille jusque sur le haut des murets – tramage obsessionnel, tentaculaire, voué à envahir l’espace.

Au sud, dans une dépression, un herbage insolite où sont dressés des poteaux.

Au nord, une sorte de mirador d’usine, avec ses fumées continues, veille sur une immense chape bosselée – vaste champ de béton étirant ses monstrueux sillons. Cette zone est interdite au public, et les barbelés sont si élevés que cela rend impossible toute tentative d’escalade.

Sur le toit-terrasse, se trouve la chambre d’éclatement des bombes. On y accède par deux entrées donnant sur des cages.

Le lieu est carcéral, menaçant.

Le toit ajouré laisse passer une lueur froide. Elle découpe des rais blafards sur les murs, les plafonds. Et les verts écrus, les bruns délavés, les teintes kaki et léopard, se voient emprisonnés dans des grilles de lumière.

Ces perspectives sont d’une violence sauvage. Tout y est sériel, d’une rigueur géométrique abandonnée. Vers l’ouest, évadé de sa nasse de rectangles, on aperçoit un fragment de ville. Vers l’est, le corridor s’élève, par degrés aux teintes fauves, pour déboucher sur une sorte de brousse irréelle. En face de nous, un interminable couloir donne sur des cellules vides. Et à midi, en traits tranchés, les rayons de lumière forcent cet espace fermé.

Au-delà des barreaux, des tags avortés sur les parois, des bouts de bois, de métal, des canettes, des tessons de bouteille.

D’une cage à l’autre, les visiteurs se regardent. Ils sont si loin qu’ils se voient à peine. Les enfants, impressionnés, se taisent soudain ; ils tournent en rond un instant entre les grilles, et repartent avant leurs parents. Les couples s’attardent davantage et, bizarrement, leur retenue est celle que l’on peut avoir dans un lieu de culte…

La base sous-marine de Saint-Nazaire

Un étrange patrimoine entre mémoire et devenir

Bernard Neau (texte inédit–extrait)